“人生不应由荣誉和标签堆砌,而是由一次次宝贵的体验构成。”当谈及自己的求学历程时,即将开启北京大学新媒体研究院研究生生涯的王逸涵眼中满是对过往经历的珍视与对未来的憧憬。从初中时的成绩波动到斩获省级数学奖项,从高中在竞赛与学生工作间艰难抉择到大学在学术舞台绽放光彩,她的成长轨迹,是一部关于挑战、探索与坚守的青春奋斗史。

初中:在困境中觉醒,于挑战中成长

初中入校初期,王逸涵曾一度陷入学习困境,新的学习节奏让她难以适应,成绩出现了波动。幸运的是,班主任陈旭老师及时伸出援手,帮助她梳理学习思路,系统性地培养学习习惯——建立错题本、钻研解题方法、制定学习计划,一步步调整学习状态。初三17 班“将能力范围内的事做到最好”的班训,成为了她战胜困难的精神支柱。凭借这份韧性,她的成绩稳步提升,不仅跃升至班级前列,更跻身年级第一的行列。

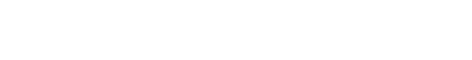

一次偶然的机会,她接触到数学竞赛学习,凭借扎实的数学基础和不懈的努力,最终斩获《时代数学报》初中数学文化节省一等奖。

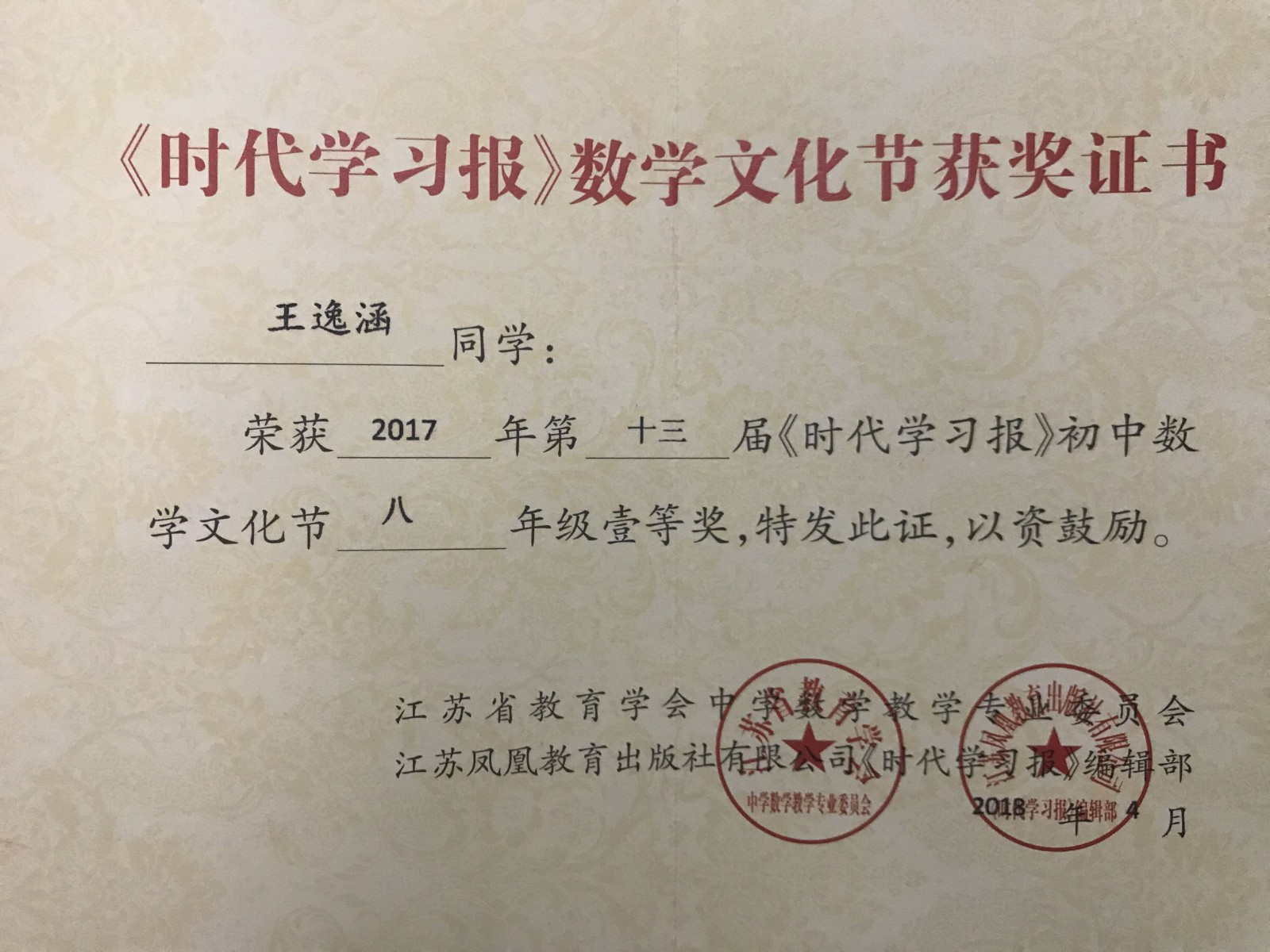

初三时,在竞争激烈的南京市学科特长生选拔考试中,她脱颖而出,成功获得数学特长生资格,并被附中分校高中部提前录取,为自己的求学之路打开了新的大门。

高中:在抉择中明晰,于实践中沉淀

高中生活伊始,王逸涵便展现出强劲的实力——在学科夏令营中以数学物理班总分第一的成绩成为优秀营员,开启了数学竞赛的深入学习。与此同时,她在高中阶段成功当选为学生会主席。

从此,她开启了“双线作战”模式:一边在许磊老师的教导下,沉浸于数学竞赛的“思维体操”,不断完善知识体系,攻克一道道难题;一边肩负起班级、年级、高中部乃至学校的学生会工作,前往南京市学联开会学习,频繁和团队成员一起头脑风暴,策划并落地执行各类师生喜爱的品牌活动。“那会儿时间管理压力巨大,甚至连休息都是宝贵的。”她坦言。

高强度的生活让她的身体和精力难以支撑,她必须在竞赛与学生会工作之间做出抉择。在深刻反思自身价值追求后,王逸涵选择暂时放下数学竞赛,将更多精力投入到学生会工作中。她享受着活动成功落地带来的成就感,珍视每次开会时的灵感爆发与团队成员间的默契合作,也深切认同学生会作为“桥梁纽带”的连接价值。

在学校的支持下,王逸涵带领学生会的部长们不断创造各种可行方案,并以强大的执行力将想法变为现实。垃圾分类挑战、体育节、艺术节、《停课不停学,学生会来支招》推送企划、“奇迹再现”主题升旗仪式、社会实践晚会…… 一场场活动的成功举办,不仅带来了师生们的赞誉,还反向督促她为实现“work-life balance”而极致提升学习效率。

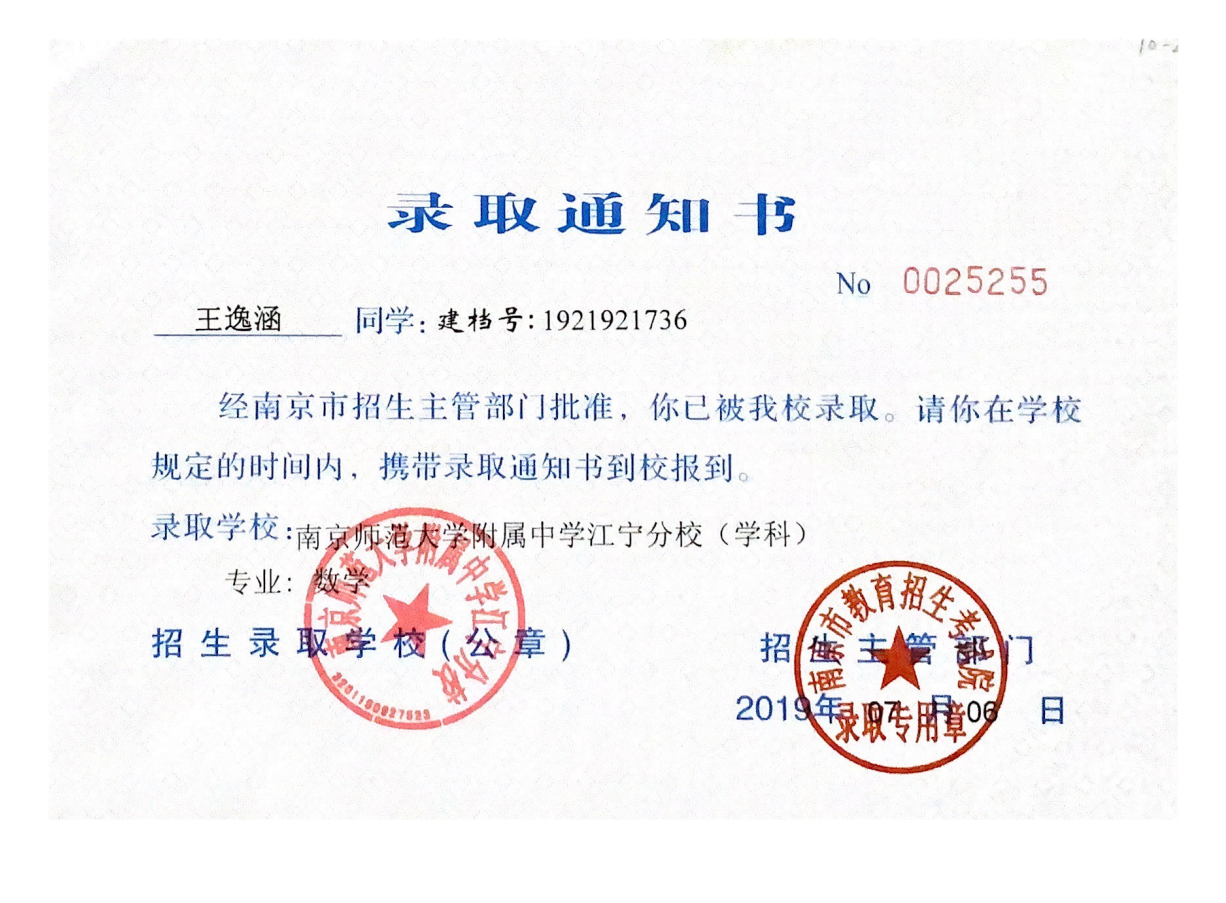

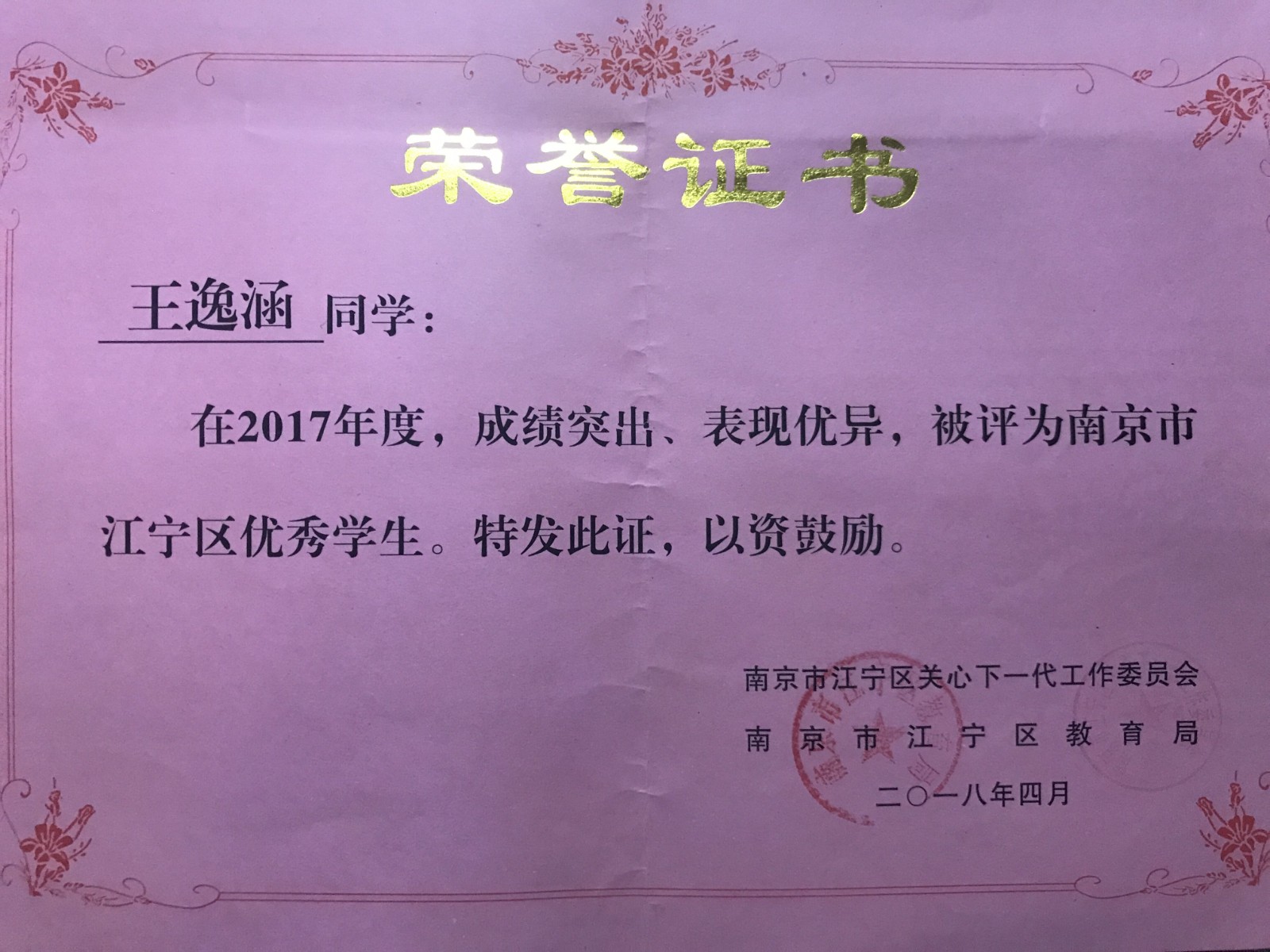

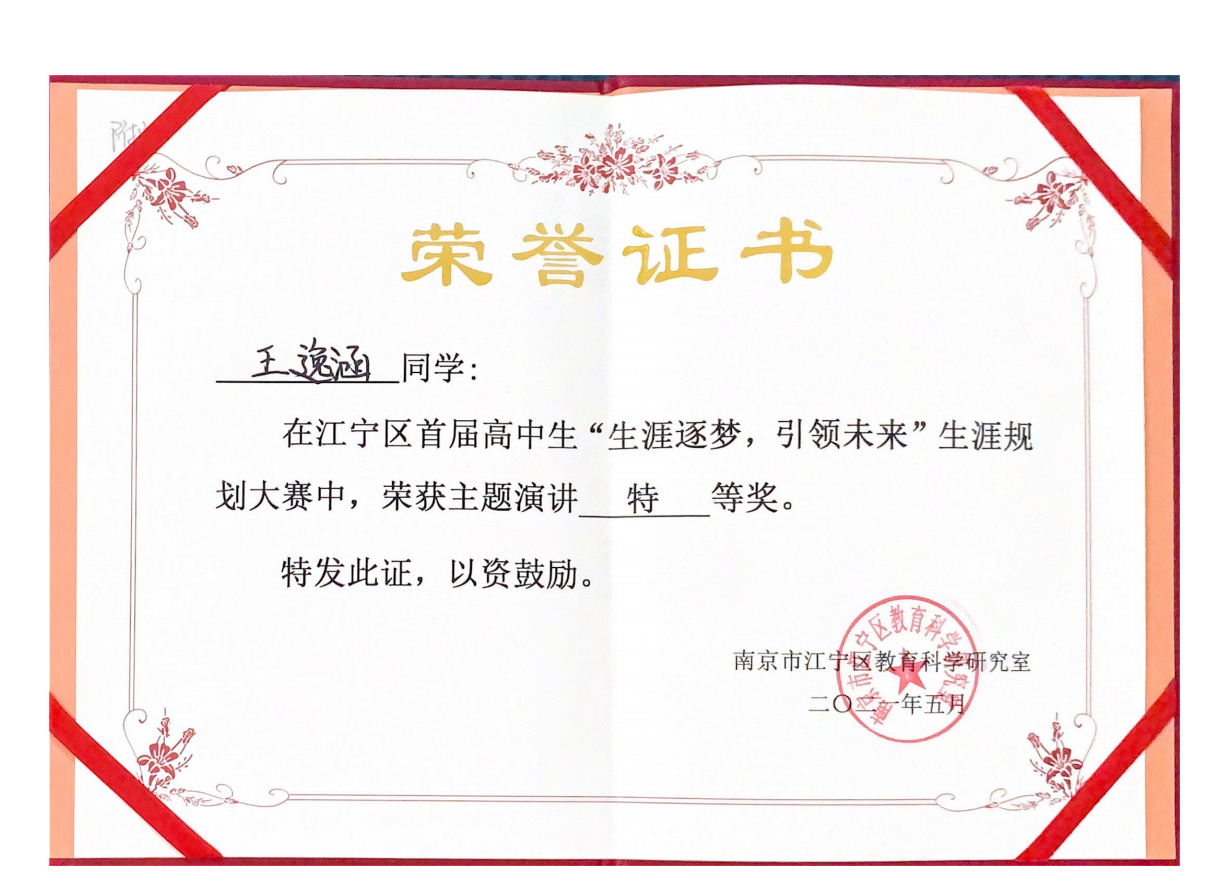

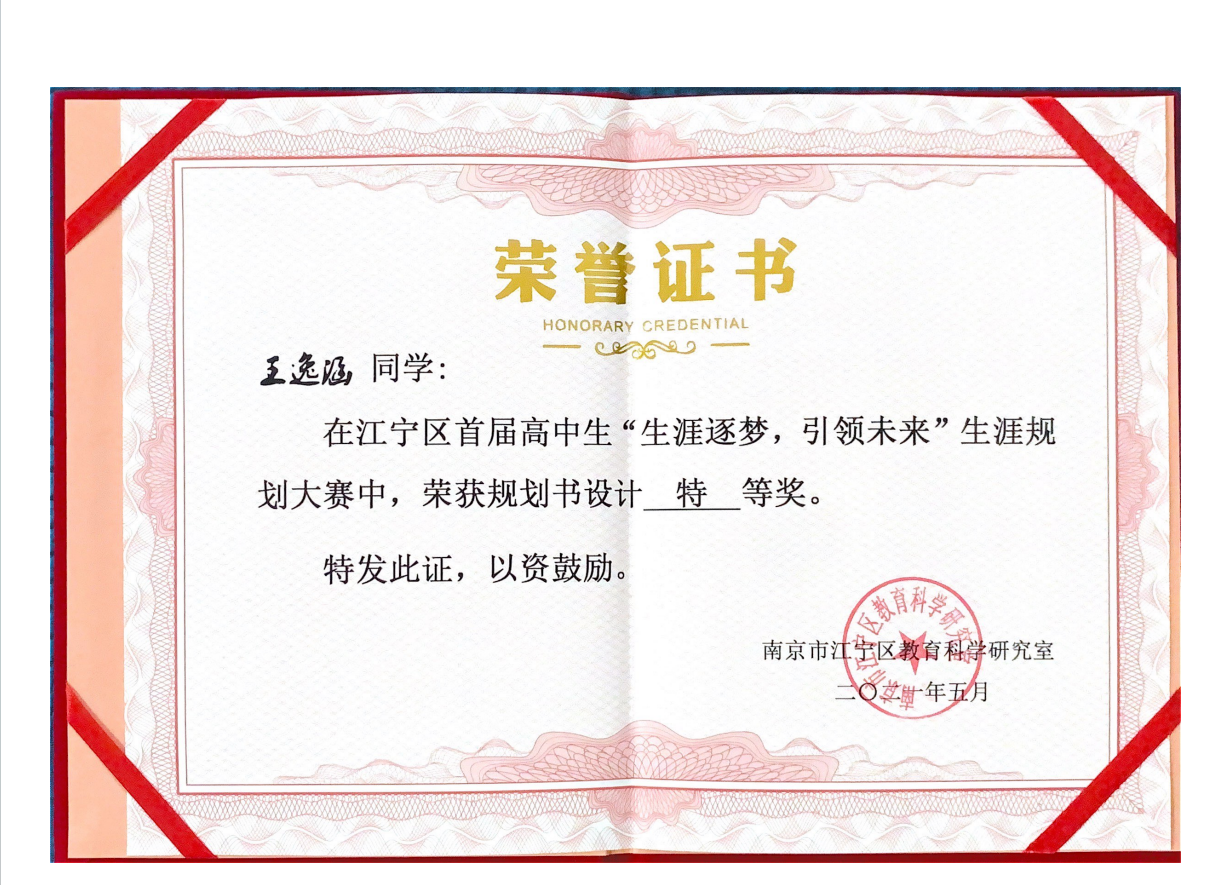

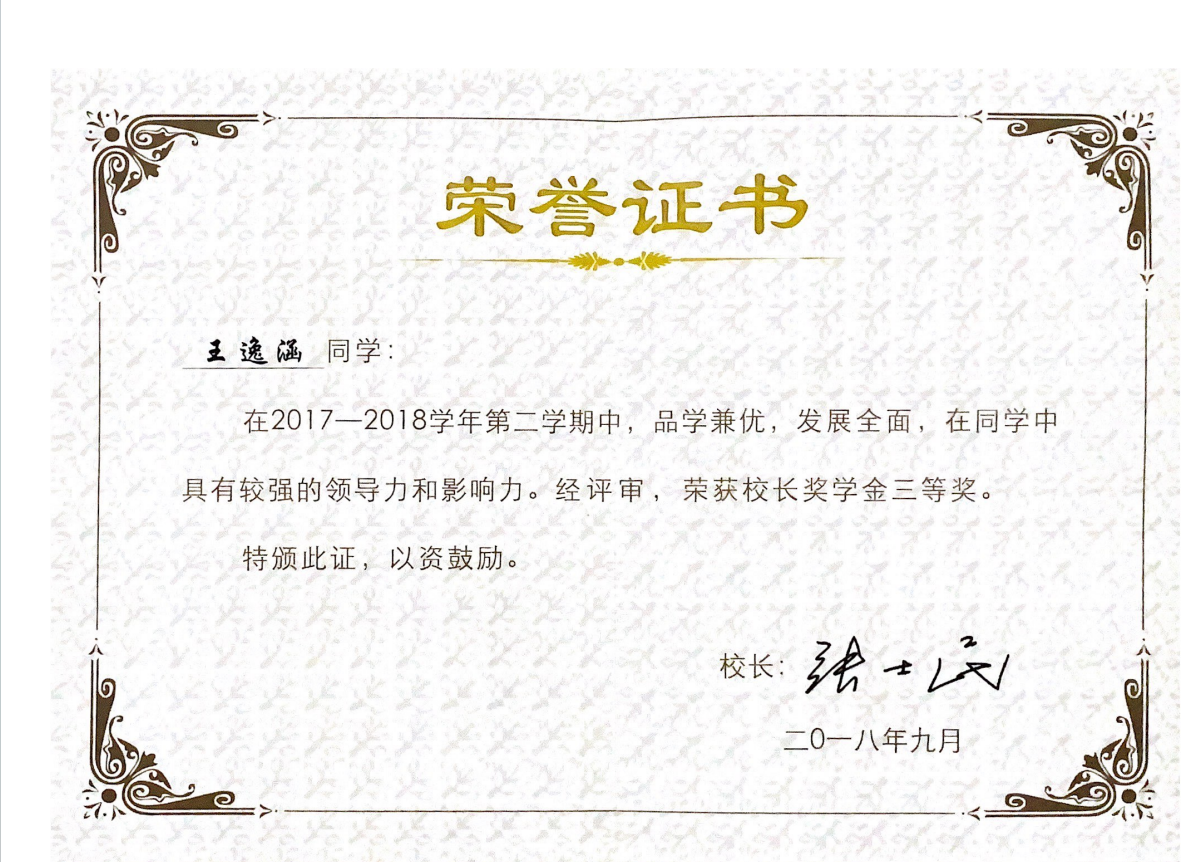

万人场合的演讲、千人活动的策划与执行…… 多次的“第一次尝试”在她的努力下落地生根、开花结果。这段经历不仅锻炼了她的领导力与组织协调能力,也为她大学阶段的学术追求埋下了重要的种子。在此期间,她还荣获南京市教育局直属学校优秀团员、江宁区优秀学生、江宁区生涯规划大赛和演讲特等奖、校长奖学金等荣誉,进一步印证了自己的综合实力。

大学:在交汇中突破,于学术中绽放

步入大学,王逸涵的成长之路愈发宽广。她不仅延续着优异的学习成绩,斩获国家奖学金、北京市三好学生等重要荣誉,更在学术研究与实践竞赛中全面开花——中国大学生广告艺术节学院奖国家级奖励、“中译国青杯”优秀奖、挑战杯银奖及二等奖项目若干,还有多项校级荣誉加身,成为校园里的“全能型”学子。

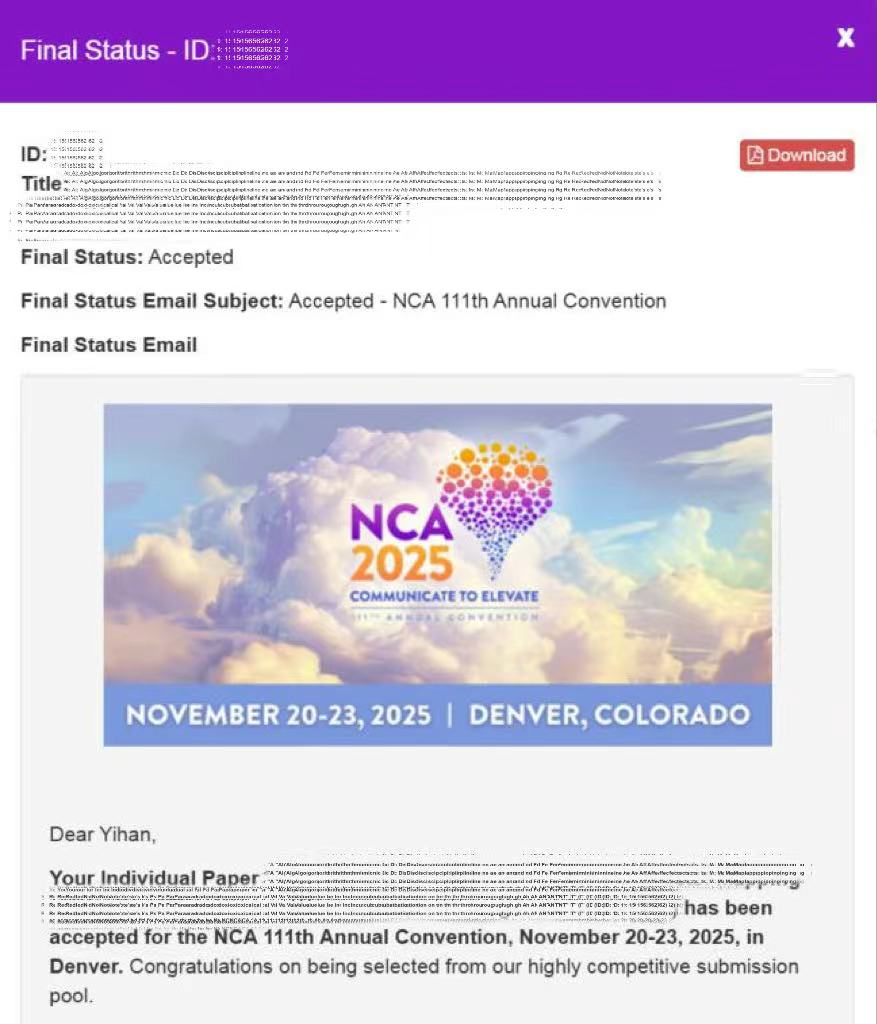

更令人瞩目的是,她的一篇传播学量化实证研究论文提名National Communication Association第111届年会最佳个人论文,让她得以站上国际学术舞台,与全世界优秀的传播学研究者交流探讨。

“竞赛训练培养的逻辑能力,学生工作积累的实践认知,都在学术研究中发挥了重要作用。”王逸涵表示,这种跨领域能力的融合,让她更加坚定了在传播学领域深耕的决心。凭借出色的学术表现与综合素养,她成功保研至北京大学新媒体研究院,即将在更高的学术平台上继续追逐梦想。

回望:感恩母校滋养,奔赴未来山海

回顾自己的求学历程,王逸涵感慨万千:“母校赋予我的远不止知识与兴趣,更是一种思考未来、认知自我的能力。”初中“将能力范围内的事做到最好”的班训,教会她面对困难时冷静拆解、逐步攻克的韧性;而自由多元的校园氛围,则让她得以发现并成为真正的自己。

“专注过程,无畏结果,静待花开。”这是母校教会她的人生哲理,也是她一直践行的成长准则。从初中的困境觉醒,到高中的抉择沉淀,再到大学的学术突破,王逸涵用一次次的努力与坚持,书写着属于自己的青春篇章。如今,即将踏入燕园的她,也将带着这份初心与热爱,在国际新闻传播研究领域继续探索,以青年之力,在更广阔的舞台上绽放光芒。