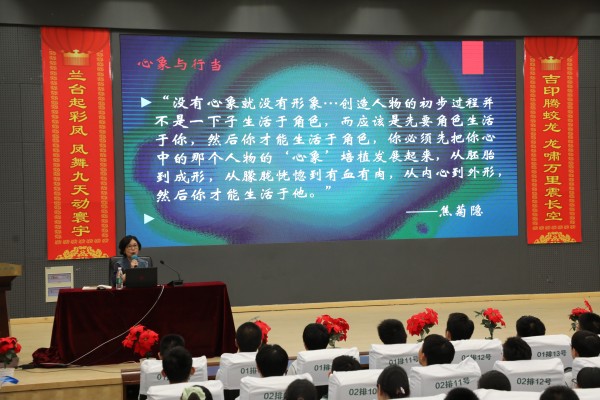

第22届文化艺术节——“话剧艺术进校园活动”在校报告厅举行。国家一级导演、江苏省话剧院艺术指导委员会副主任陈乐老师携数十年舞台积淀,为师生带来一场妙趣横生的话剧艺术讲座,现场互动热烈、笑声不断、掌声阵阵。

讲座中,陈乐导演以丰富的行业经验和生动的案例,从“心像与行当”、“支点与空间”、“音乐节奏与内心节奏”三个方面深入浅出地介绍了话剧的创作理念和表演技巧。

活动现场,她与学生们积极互动。高一年级学生代表就即将到来的“感受名著魅力,演绎精彩人生”话剧展演活动,积极向陈导提问,陈乐导演耐心解答大家关于话剧表演的疑问,现场气氛热烈。

此次讲座不仅是一次艺术启蒙,更是我校美育教育的生动实践。未来,学校将继续搭建多元艺术交流平台,让更多学生在经典浸润中提升审美素养,让话剧艺术的火种在青春舞台上持续燃烧。

昨晚,国家一级演员陈乐老师在学校报告厅为我们的课本剧表演活动开设了一堂生动的话剧表演指导课,有几点印象很深刻。

演好一个角色,需要的不仅是形象,而更是“心”象,有了一个角色的“心象”,切实地走进一个角色的内心,才能真正自然真切地表现出一位角色的形象。演戏之时,人便在戏中,经历人物的悲欢离合,感受人物的喜怒哀乐。由心而发,由感而生,不在于物质的相仿,而在于灵魂的共鸣,是演员赋予角色生命与灵动。

在细节部分,我们更要落实抓实,在一举一动,一言一行中展现人物的性格与心情。陈老师以扇子为例,讲解不同角色不同心情,扇子位置的摆放与扇动的频率、幅度,无需言语。

在戏剧的表演中出现几秒钟的沉默,以无声胜有声;节奏的变化要贴合人物的心情。.....

戏剧之美,美在它的意象而不是具象;美在它有的放失,起伏跌宕的叙述;寥寥几句,道出人物的悲喜,短短几十分钟,却演绎出世态的炎凉。

陈老师的讲解为我们揭开了戏剧表演的冰山一角,给我们带来了美好的艺术享受和创作启发。

——高一1班 顾育贝

陈乐老师的讲座像一双手,掀开了蒙在生活表面的薄纱。那些曾被我们漠视的日常—一清晨街角的早点摊,讨价声此起彼伏的菜市场,总是在叮叮咚咚的工地一一突然被聚光灯照亮,成为舞台上亟待拼凑的戏剧基因。 老师告诉我们:话剧表演的本质在于对生活的提炼与重构。不同于浮于表面的技巧模仿,她强调演员必须成为生活的“采集者”放下自己的形象包袱,走进生活中那些也许是最平凡、最普通的角落,从而得以拾起日常生活的碎片,在舞台上拼出一个真实鲜活的形象。老师所讲述的“卖梨老人”的故事也让我明白了,真正的表演艺术并不是炫耀技巧,而是用自己的表演将人间百态呈现在观众面前。

在我看来,不仅是戏剧,我们目光所及之物都源自于生活。我们应学会将自己投入生活的河流,细细品味,才能让每一次抬手、每一声叹息都承载真实生命的重量。戏剧从不是对生活的逃离,而是一种更深刻的回归一一只有当我们学会以敬畏之心凝视平凡,每一寸光阴才都能成为照亮舞台的星火。

——高一2班钱思懿

当听完关于陈乐教授的介绍时,脑海中浮现的是一位满头银发但仪态依然优雅的老者,在陈乐教授上台的一瞬,惊讶声不绝于耳,一位头发微卷、活力满满的教授出现在我的视线里。

在陈乐老师的话剧讲座中,她以生动的案例和深刻的见解,让我对话剧表演有了全新的认识。尤其是她对“心里有人物”和“道具运用”的阐释,让我感受到舞台艺术的细腻与深邃。

陈乐老师强调,演员必须让角色“住进心里”。她提到北京的一位老演员为演好卖梨老头,特意包下梨摊体验生活的故事。这让我明白,真正的表演不是模仿动作,而是从生活的细节中捕捉角色的呼吸。演员的每一次呼吸、每一个眼神,都应是角色内心的自然流露,而非刻意设计。

道具在陈老师的讲解中不再是冰冷的摆设,而是情感的延伸。她提到,好的道具能“说话”——比如《雷雨》中繁漪手中的扇子,在心口处轻摇,反映出她内心的愁绪。

这场讲座让我懂得,话剧的魅力在于“真实”与“心象”的交融。心中有角色,演员才能赋予台词血肉;道具有灵魂,舞台才能成为观众共鸣的磁场。陈乐老师用她的艺术智慧告诉我们:表演不仅是技巧的堆砌,更是对生活的敬畏与对人性深刻的体察。这场讲座不仅教会我如何看戏,更让我学会用更细腻的眼光去感受生活本身。

——高一3班邵蕊

简短的介绍后,陈乐老师带着一身松弛的艺术气息走上台。没有西装革履的拘谨,只有袖口随意卷起的洒脱。这场讲座,从一开始就超出了我们的想象——她笑道:“同学们让我感觉不想刻板印象里的学霸,反而非常的活泼”这句调侃瞬间拉近了台上台下的距离,也让我们意识到:戏剧从来不是遥不可及的艺术,而是生长在生活土壤里的花。

她把PPT放在一边,笑着将一个男生请上了台。“来,你来演个老爷爷”。我们正笑着,陈老师突然抬手悬在空中,所有人都安静了下来,她却狡黠地眨了眨眼,仿佛得逞一般。在蝉鸣的刹那,我们触摸到了表演的呼吸。这位随性的导演仿佛将这场演讲,变成了她的剧场。这让人想起她分享她曾经课上的趣事:最帅的学生推着砖头迈进校园、教室飘起煎饼香……那些看似离经叛道的体验,却深刻地诠释着:戏剧是人的艺术。

我仍记得她讲述外国友人所说的“你们现在在学的,是当年从你们中国传到我们国家,我们又传回来的。”中华传统文化,我们应当如何传承?“四风就是花旦,周朴园是老生,也可以是净”这就是她的答案。

一个多小时的讲座如同一场即兴表演陈乐老师金句频出的智慧,为我们勾勒了艺术世界的大门。当她最后说"舞台虽小,人在场上,景就在场上"时,我仿佛看见无数年轻的身影正在方寸的舞台绘着无限的天地——这或许就是戏剧进校园最动人的意义,让每个灵魂都能在表演中照见更大的世界。

——高一4班李然

话剧表演像忙碌紧张的生活里突然吹来的一阵风,让很多同学跃跃其中;而话剧老师的讲座恰如风中雨丝,让急需表演的演员们汲取、沉浸。老师强调“体验生活”,她提及的《茶馆》正好是我们所需,《茶馆》中松二爷的扮演者黄宗洛老先生主张“一个纽扣系错方向,比十句台词更能说清时代”,这种对细节的偏执或许就来自对现实生活的深度介入、观察与内化,他曾经扮演市井商贩,长期蹲守菜市场,记录摊主的吆喝节奏(如北京卖菜人的“三声递进”:“茄子——茄子便宜嘞——五毛一斤!”)、与顾客砍价时的微表情(嘴角抽动暗示底线),一个成功角色的塑造又何至于此呢?有体验,有思考,有反复揣摩与实践才能塑造出“从历史尘埃里抠出来的活人”之形象,令人叹服。三百六十行,行行出状元, 而唯有沉浸方能“状元”!

——高一5班左纪元

这次话剧讲座,让我感触最深的是陈老师讲述如何扮演好一个角色。她说要先想象一下这个角色的特点,然后把自己想象成这个角色,将自己代入。就像我现在要演《雷雨》里的周朴园,我可以先想象一下周朴园是一个怎样的人。

他是一个五六十多岁的人,他的威严在儿孙面前格外显得峻厉,他的衣服很舒展的贴在身上,整洁,没有一丝尘垢。从这些特点上可以看出,周朴园是一个很在意形象的人,同时他也是个很专制的人。因此,在表演的时候,我就不能表现的很散漫,而要很严肃,表现出角色的威严。然后,我就要将自己代入进这个角色中,在这个过程中,我要抛弃自己原有的性格,要设身处地的想一想,人物会做什么,怎么想。而且,我还要想一想,该怎样借用舞台上的道具来更好地表现人物形象。这样一来,演出便能达到最好的效果。

——高一6班臧浩宇

随着艺术节话剧比赛的临近,陈老师的讲座如一盏明灯,照亮了表演艺术中"看不见的创作密码"。从心象和形象以及物品在舞台空间中的运用的角度,为我们的话剧展演做一些指导,让我深刻认识到舞台不仅是台词的容器,更是心灵世界的显影仪。

陈老师以茶馆中对于小配角塑造的案例切入,揭示"相由心生"的表演真谛。当演员将人物的情感、性格、命运内化为呼吸节奏,举手投足便自然带出角色独有的特征。

最令我震撼的是舞台空间的符号化运用。他以《雷雨》中繁漪的扇子为例:繁漪的扇子应缓慢地扇在心口,那不仅是道具的位移,更是压抑情感的具象化表达。

这场讲座让我重新审视表演的本质。当生活经验转化为心象,再通过形象与空间投射到舞台,表演便不再是机械模仿,而是对人性深处的诗意勘探。我们终于懂得:真正的戏剧永远生长在真实生命的根系之上。

——高一7班王梓溪

作为国家级导演,陈老师以生动的案例和亲身示范,从“自信”到“心象”,再到“支点”,层层递进地为我们揭开了专业表演的奥秘。

她强调,“自信”是舞台的灵魂。无论是青涩的新人还是经验丰富的演员,只有放下胆怯、全情投入,才能让角色“活”起来。而“心象”则是塑造角色的核心——演员需在脑海中勾勒出角色的性格、经历甚至细微习惯,通过想象与共情赋予表演真实感。最令人印象深刻的是“支点”理论:一个具体的动作(如紧握拳头)、一件关键道具(如一把椅子),甚至一种情绪基调,都能成为演员快速进入状态的“锚点”,让表演更具层次与说服力。

这场讲座不仅为即将到来的校园话剧表演指明了方向,更让我们懂得:艺术源于对细节的雕琢与对内心的探索。我们定将汲取陈老师的经验,用自信与专注在舞台上绽放光彩!

——高一8班韩施桐

编辑:学生发展中心

校对:陈舒

审核:纪湘元