单元整体教学不是一个新的概念,但随着新教材、新课标、新的评价标准的陆续出台,一时间又掀起了“风云”。作为一线教师,我们不能漠然置之,坐等风来,要有“追风去”的勇气。我们教研组也闻风而动,对单元整体教学进行了初步的探索和实践。

5月30日、5月31日两天,四年级三位老师对四年级下册第七单元进行了单元整体教学的探索。三位老师从单元人文主题中提炼任务情境,以语文要素为抓手,单元联动,提升学生的语文素养。四年级下册第七单元导语页提到——“没有伟大的品格,就没有伟大的人,甚至也没有伟大的艺术家,伟大的行动者”,这让我们明确了本单元的主题是“致敬伟大品格,赓续英雄精神 ”。英雄人物形象的把握需紧扣人物的言行,因此单元主任务就是——聚焦人物言行,品英雄品质。

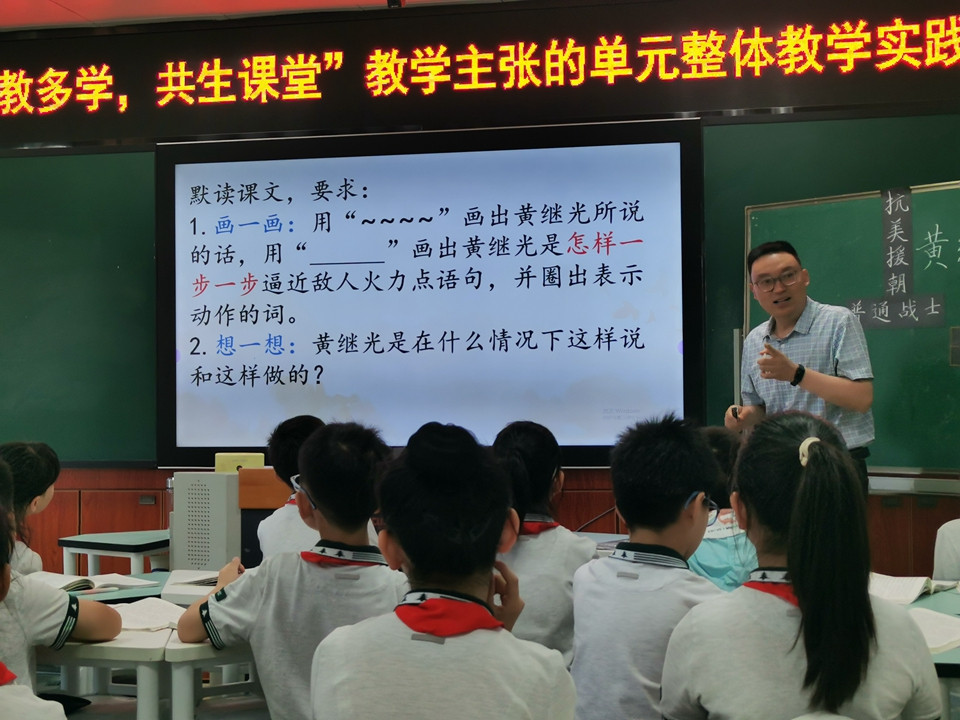

张建忠老师执教《黄继光》。作为单元探索的第一篇课文,张老师力求架构单元的任务情境和单元的总体目标——聚焦人物言行,品英雄品质。上课始,张老师以“英雄”为话题,关联小学阶段学过的英雄人物,自然而然地引出本课的主角——黄继光。接着,张老师通过建立矛盾的冲突点——“一位普通的战士是如何成为英雄的”,激发学生的阅读期待。随即,张老师关注学生的难点,以“598.5高地”为突破口,明确战略高地的意义。张老师还关注到文本的时代隔阂,知道学生对人物的把握一开始会停留在字面上,所以教学时直入中心,关注人物的一言一行,并借助相关背景资料,理解了解人物品质。在品读黄继光的“行”时,两次“爬”的对比教学,两个“站”的多样理解教学,都给听课的老师留下了深刻的印象。生字教学更是一环多效,在“爆炸”的字形教学中感受当时火力的猛烈,在“爆炸”的情境中感受完成任务的艰难,在“爆炸”的练写中升华了学生对语言的感悟和运用能力。

李天宇老师执教《“诺曼底号”遇难记》。李老师关注本课生字的难点,集中认读人物名称和地点名称,并借助人物关系大致了解课文的主要内容。接下来,李老师关联上一单元的能力点“借助小标题概括文章主要内容”,引导借助生字词提炼小标题——“大雾夜航”“相撞遇险”“指挥救援”“英勇牺牲”,真正起到了一环多效,跳跃链接。随后,李老师重点关注人物的语言,感悟人物的形象。学生读得充分,老师引得巧妙。

镇洁老师执教《挑山工》。这是本单元的一篇略读课文,镇老师在教学中适当取舍,做到长文短教,更好地体现了单元要素。课堂伊始,镇老师先以泰山的高、险导入,再迁移到文中的“挑山工”,学生结合文本,理解了挑山工的工作内容。然后镇老师紧抓本篇略读课文的学习要求,将为分为两个板块:一是了解挑山工的行动,他是如何登山的。二是理解挑山工的语言,他的话中蕴含着什么意味深长的哲理。学生在迅速默读课后文,一下子找到了挑山工上山的路线——折尺形。镇老师马上请一位同学上黑板画一画,学生再读读文章,更进一步了解折尺形的路线样子,并结合文本知道挑山工为什么要走折尺形的路线。课文读到这里,镇老师引出文中作者冯骥才先生在登山时有一个不解之谜:为什么挑山工走的路线长,却能走到我们游客的前头?从而引出挑山工的话语,学生在多次朗读中感悟出挑山工认准目标、一步一个脚印脚踏实地、坚持不懈的品质。镇老师此处在引出课文最后一句“因为我需要它”,引导学生思考为什么冯骥才先生需要这幅挑山工图,更加升华了课堂的立意。

随后,名师工作室成员齐聚一堂,充分交流了自己备课过程中的思考、磨课中的困惑以及教学展示后的反思。张建忠主任肯定了我们教研组的教学探索过程是有意义的。三节课,立足于单元的整体层面去构思教与学,立足于教学的最佳起点,着眼于学习主体的最近发展去,寻找单元内文本之间知识和能力的联系主线,整体建构一个具有梯度的任务情境,单元联动,聚焦言行,品人物形象,逐层提升学生的语文素养。